Foto: A. Walther

Andreas Walther

zusammen wirken

Auszug aus der Einführungsrede vom 5.7.2022

Ich wurde gefragt, was ist denn das Thema dieser Ausstellung?

Zunächst steht nicht ein Thema in Frage, sondern eine Haltung, genauer die Haltung von Andreas Walther in seinem Arbeitsprozess. Im Grundsatz fragt er, wie bin ich in der Welt? Wie, in welchem Verhältnis, bin ich und ist mein Gegenüber? Was ereignet sich zwischen beiden? Darüber hinaus begegnen sich nicht nur der Fotograf und der andere Mensch/ Natur, sondern auch noch dieser Apparat, den Andreas sich als künstlerisches Werkzeug auserkoren hat – die Kamera, die auch etwas in der Welt tut. … .

Wir alle wissen, unsere Begegnungen sind auch kulturell bedingt. Wir sind … , in unserem europäischen Raum in einer Sozialstruktur, die maßgeblich durch unsere christliche Kultur geprägt ist.

Andreas Walter ist zwischen zwei Kulturen zu Hause: dem Ostasiatischen und dem Europäischen. Er pendelt seit 1998 regelmäßig zwischen Deutschland und Taiwan hin und her. Dort erkannte er nach und nach das ostasiatische menschliche Miteinander als eine Form der Sensibilität vor dem „Raum“ des anderen (des Gemeinsamen), als eine Form des Engagements für Gemeinschaft, dem anderen und damit sich selbst Raum gewährend, einen Raum, den es nicht mit Leidenschaft anzufüllen gilt, sondern einen solchen, in dem behutsame Begegnung als Pflege an der Gemeinschaft verstanden wird. Allmählich verstand er aus ostasiatischer Sicht ein europäisches Verwechseln von Emotion und Beziehung. „Beziehung“ wurde, u.a. mittels der intensiven Begegnung mit dem Daoismus, zur Resonanz – ein immer feineres Gewahr-werden dessen, was (durch) Bewegung ist.

2002 beschäftigte sich Andreas, während seines Studiums in Köln, mit dem „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ (Eugen Herrigel) … Wie entsteht ein Foto, wenn der Fotograf nicht aktiv, gezielt den Schuss auslöst? …

Andreas und der/die Fotografierte sitzen sich gegenüber, die Kamera hinter Andreas. Er hat einen besonderen Auslöser entwickelt. Erst wenn der Fotograf den gedrückten Auslöser loslässt, fällt der Schuss: im Moment der Entkräftung der Hand, der Entspannung. Es wird geschwiegen [eine handlungsentlastete Begegnung] bis der Schuss fällt, Entspannung eingetreten ist. …

Es entstehen Porträts, die von einem besonderen Nähe-Distanz-Verhältnis geprägt sind. Der Blick kommt sehr dicht an den Porträtierten heran, ohne die Grenze zu einer verletzenden Nähe zu überschreiten. … Das war für mich die Veranlassung die Bilder ins Klinikum zu holen: sehr nah und trotzdem Distanz haltend.

Das Nähe-Distanz Verhältnis hat in den vielfältigen Beziehungen zwischen Patienten/ Pfleger/Ärzt:innen einen besonderen Stellenwert. Alle hier müssen immer professionelle Distanz wahren und müssen zugleich in eine persönliche Nähe kommen. Das ist ein diffiziles Verhältnis, das im Arbeitsalltag nicht immer reflektiert werden kann. Genau deswegen erschien es mir sinnvoll, es in dieser ganz besonderen Form der Fotografien ins Klinikum einzubringen.

Im Wald und im Studio

Pflanzenfotografie und Porträts

„Es sind ganz vergleichbare Situationen im Wald und mit den Menschen. Es ist immer die Frage der Haltung, der Aufrechterhaltung der Konzentration auf eine Begegnung hin. Diese Begegnung bleibt sprachlos und somit Handlungs-entlastet in der Weise, dass wir nicht veranlasst sind zu reagieren.

Auf einfachste Weise sind wir in einem Raum gemeinsam. Das ist ausreichend für eine Resonanz des Zusammenseins. Es ist auch im Wald so, dass ich schauen möchte, dass ich mit den Sinnen bei dem Raum bleibe, mich in dieser Resonanz einfinde. Wenn ich zu sehr auf die Kamera achte, dann würde sich die Aufmerksamkeit verlagern. Tatsächlich gibt es auch im Wald einen Moment des Entkräftens, auch im Wald ist das Auslösen marginal. Im Studio vergesse ich den Auslöser, sodass der Moment der Aufnahme nicht entschieden werden muss. Im Wald mache ich viele Fotos, sodass sich die verschiedenen Aufnahmemomente aneinander marginalisieren. Das entkräftet wieder den Moment des Auslösens. Jedes einzelne Auslösen wird unwichtig, es kann beiläufig geschehen.“ (Andreas Walther)

Die Vielzahl der entstandenen Wald-Fotos dünnt sich im Arbeitsprozess allmählich aus, bis ein oder zwei Fotos übrigbleiben. Die digitale Ausarbeitung dieses einen Fotos kann Jahre in Anspruch nehmen, bis es als fertiges Bild den erinnerten Moment der Begegnung in sich trägt und das Atelier verlassen darf.

… Wie wirken die Pflanzen- und Menschen-Fotos aufeinander ein, wenn sie hier im Gang zusammenkommen. Was machen diese sehr zurückgenommen, aus dem Dunkeln kommenden Blütenpflanzen, die in ihrer Feinheit die Sensibilität unseres Blicks, die Sensibilität des Hinschauens herausfordern mit unserem Blick auf die Menschen? …

Die fotografierten Menschen wehren diese Feinheit des Blicks nicht ab. Sie starren uns nicht entgegen, sie rufen nicht „Hallo, hier bin ich“… Wir dürfen sie anschauen. In der Feinheit des Hinschauens, der Sensibilität des Anschauens dürfen wir nahekommen und bleiben zugleich in Distanz. … Dieses Sehen kann im Klinikum ein Übungsfeld sein für ein Anschauen, das berührt, ohne zu verletzen.

©Susanne Ließegang

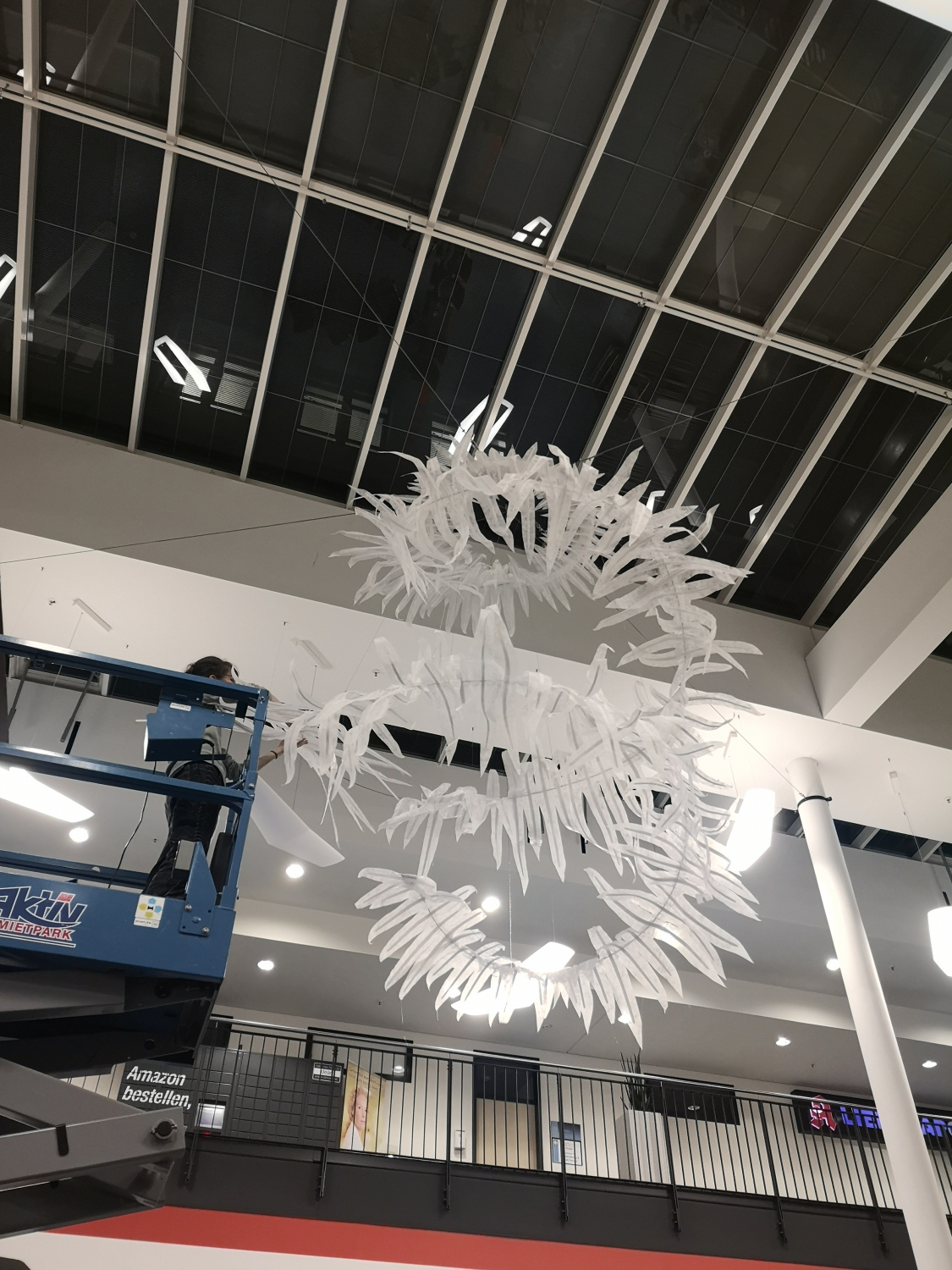

Foto: R. Seeger-Brinkschmidt

Foto: S. Ließegang

Foto: S. Ließegang

Foto: S. Ließegang

Andreas Walther,

geboren 1971 in Gießen, lebt und arbeitet in Gießen und Taipeh, unternahm Studien des Experimentalfilms an der Hochschule für Künste in Bremen (1996–1998), der Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien Köln (1998–2003) und der chinesischen Sprache an der National Taiwan University (2003–2004). Seit 1998 arbeitet er künstlerisch zwischen den Kulturen Europas und Ostasiens, interessiert sich dabei für künstlerische Fragen im Kontext, referenziert Berg-Wasser-Malerei und Kalligrafie genauso wie Ideen aus den Zusammenhängen Medientheorie, Wahrnehmungsphilosophie und daoistischer Philosophie und entwickelt dabei eine ganz eigene Arbeitsweise unter anderem mit digitaler Fotografie. Ausgehend von seiner künstlerischen Arbeit, realisiert Andreas Walther von Zeit zu Zeit kuratorische Projekte und engagiert sich mit Vorträgen, Workshops und Seminaren in akademischen Kontexten.

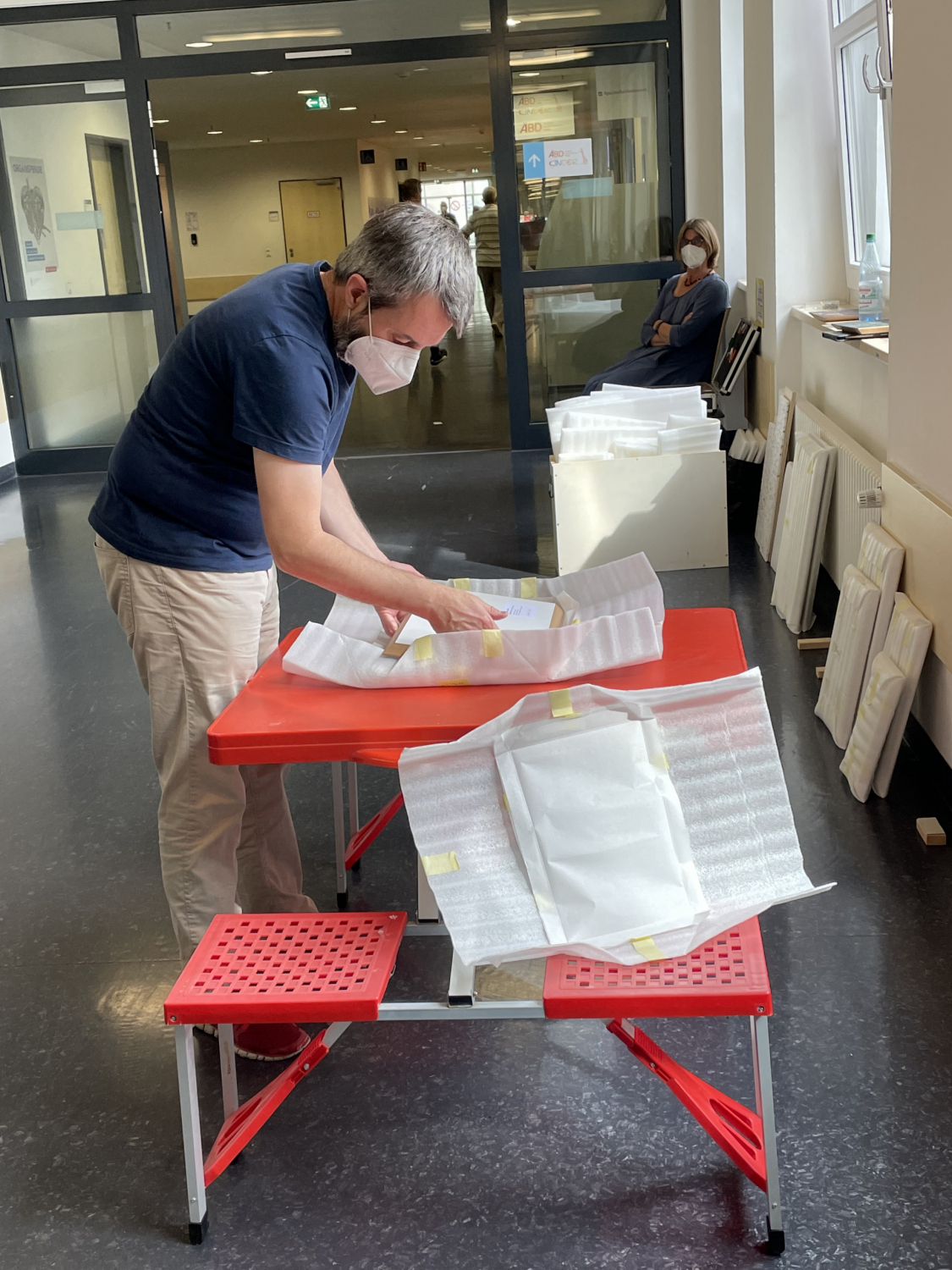

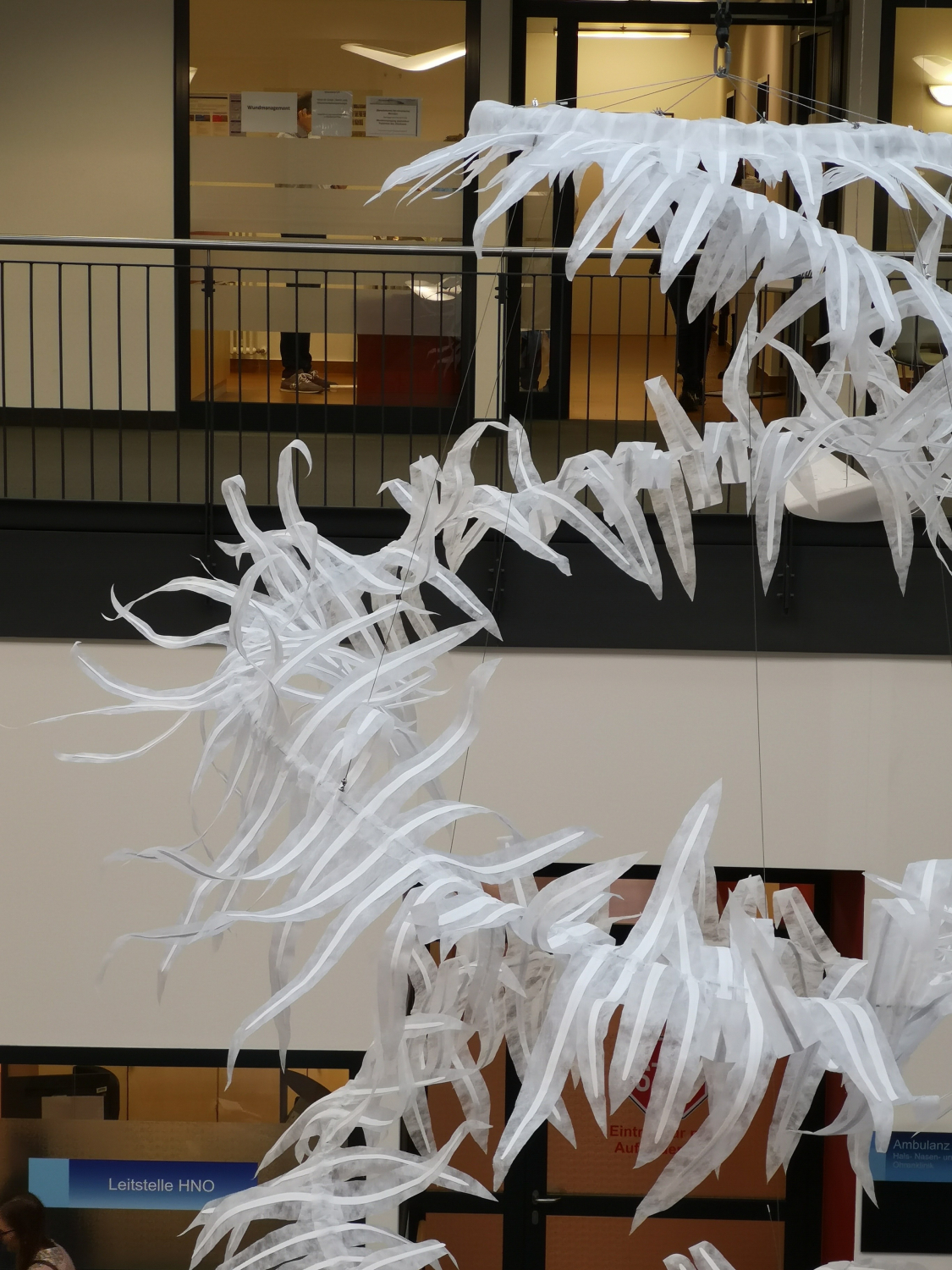

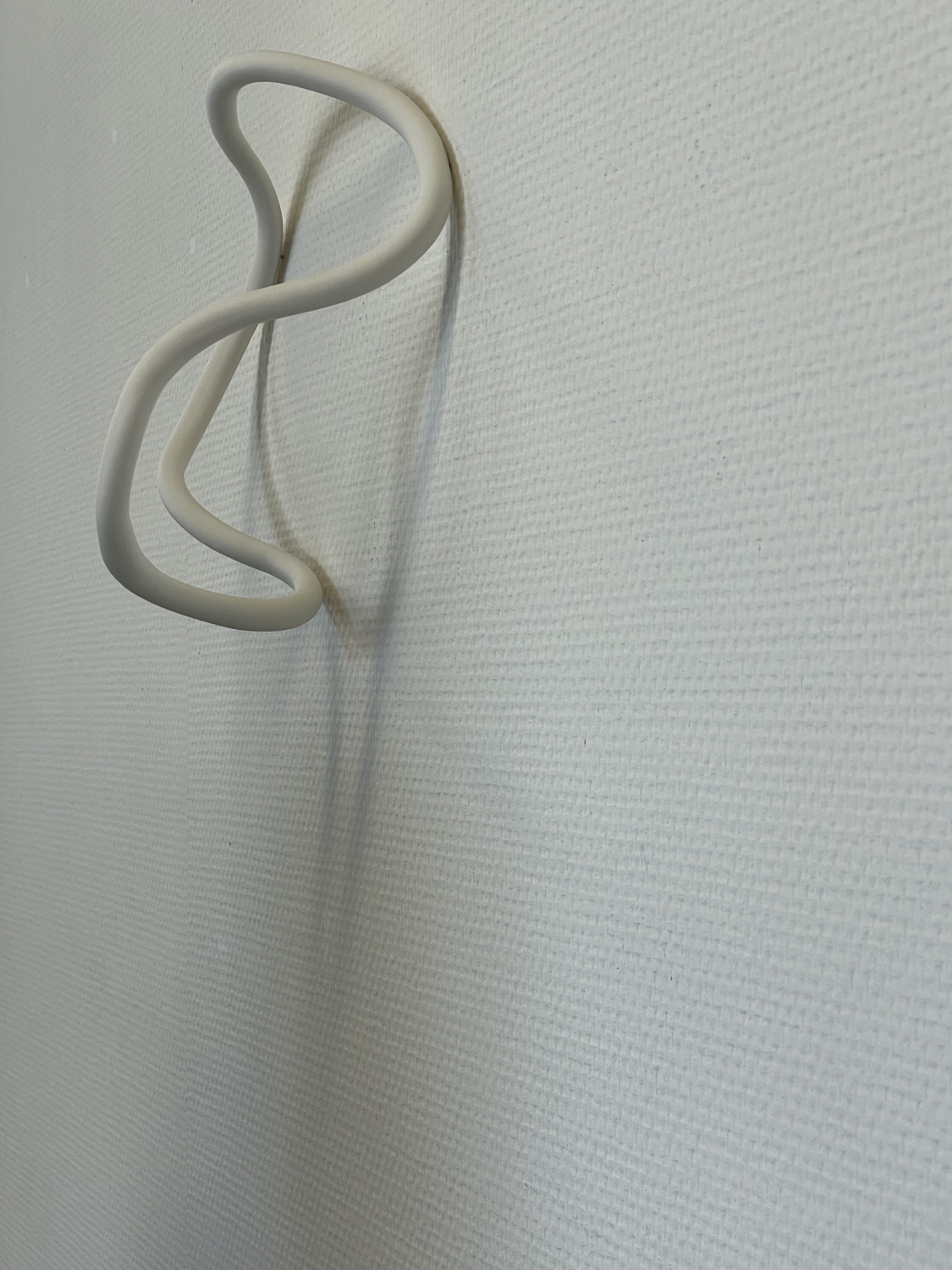

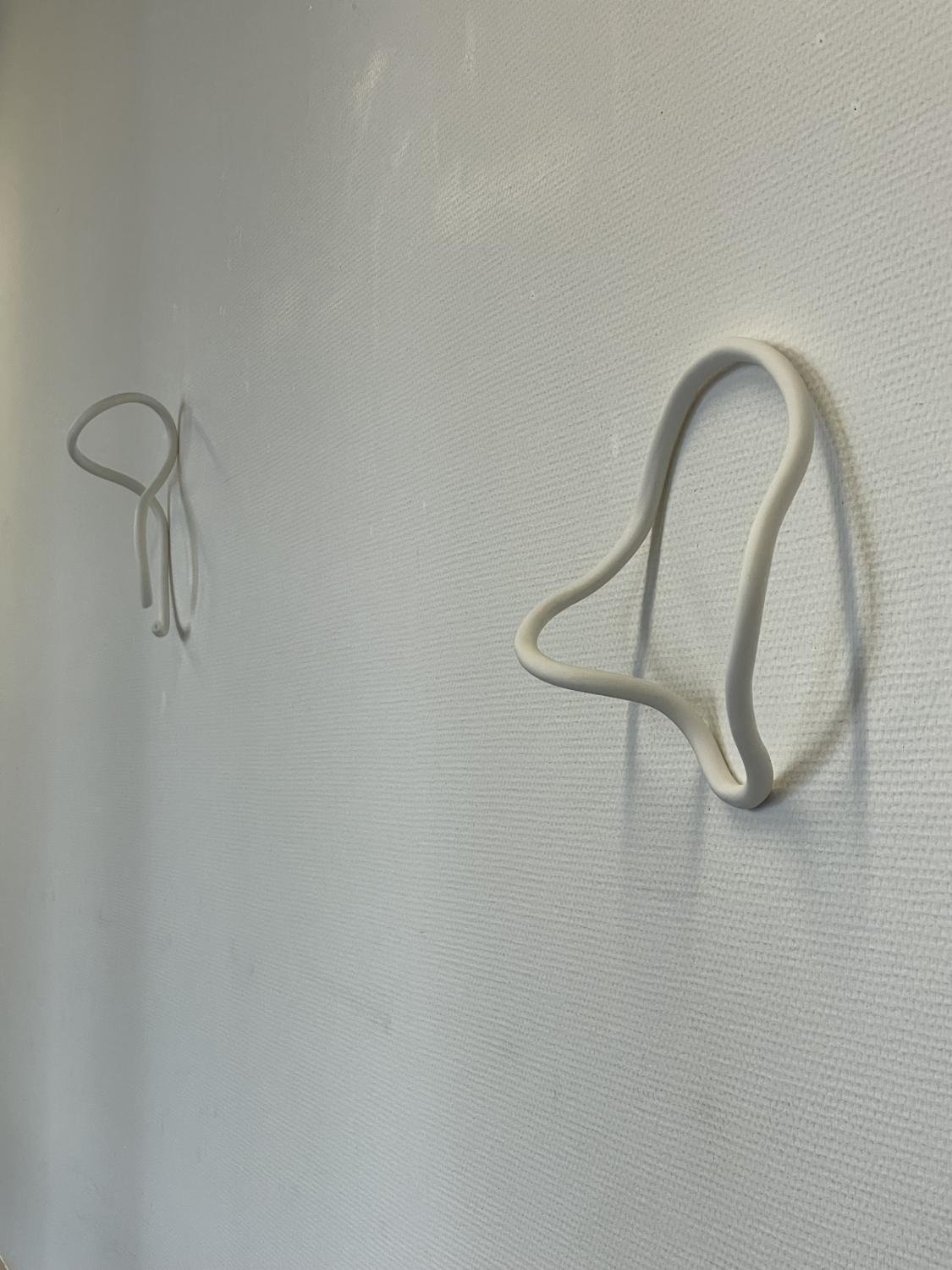

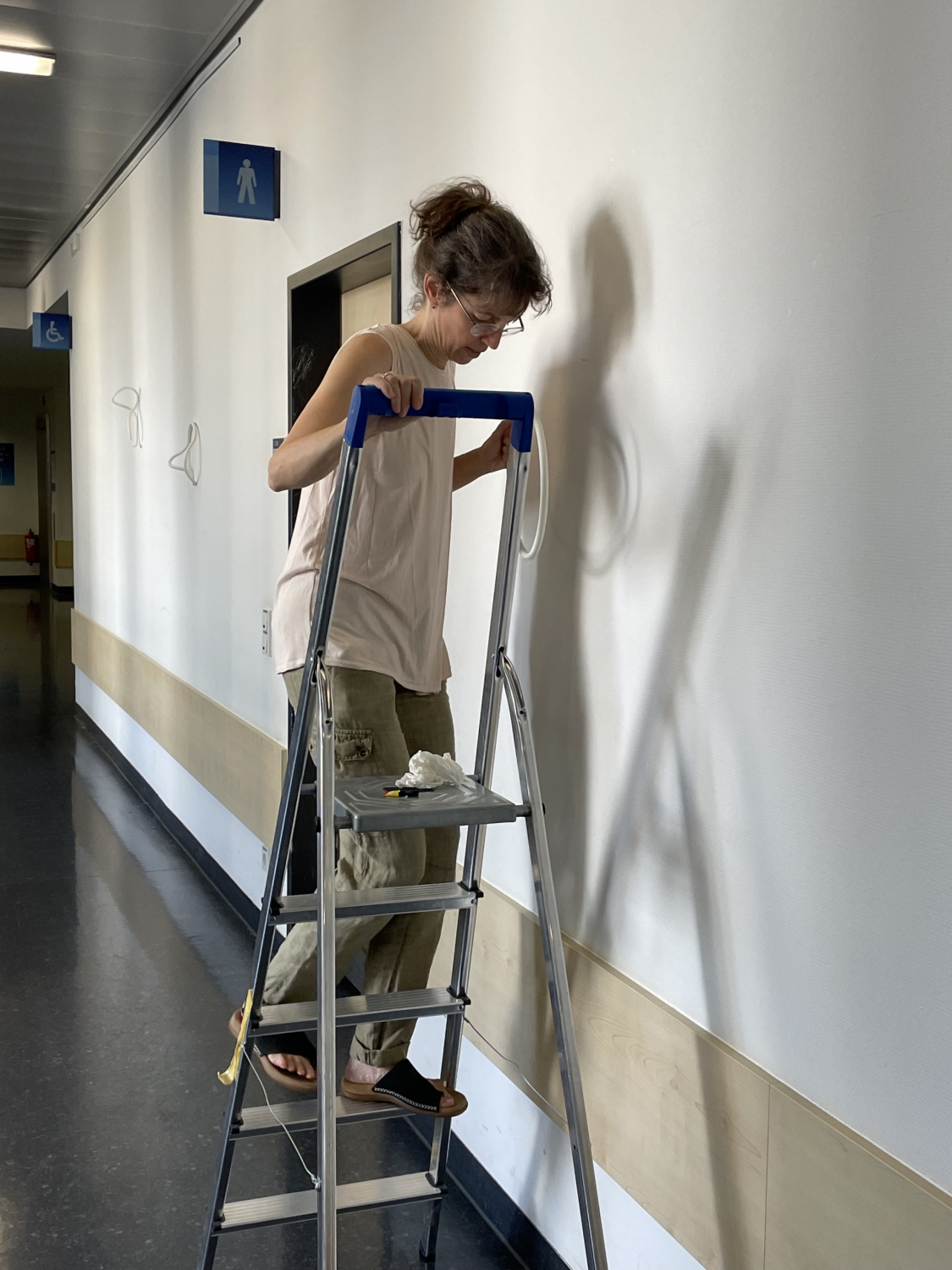

Ulli Boehmelmann Brüche und Verbindungen

Eine dreiteilige Ausstellung erwartet Sie von Ulli Boehmelmann mit dem Titel „Brüche und Verbindungen“.

In der Magistrale Ebene 0 ist der erste Teil zu sehen, der aus verschiedenen Ringen aus Porzellan besteht.

Im Kapellengang sind die Vitrinen gegenüber der Cafeteria bespielt.

Der dritte Teil ist im Space der Notaufnahme.

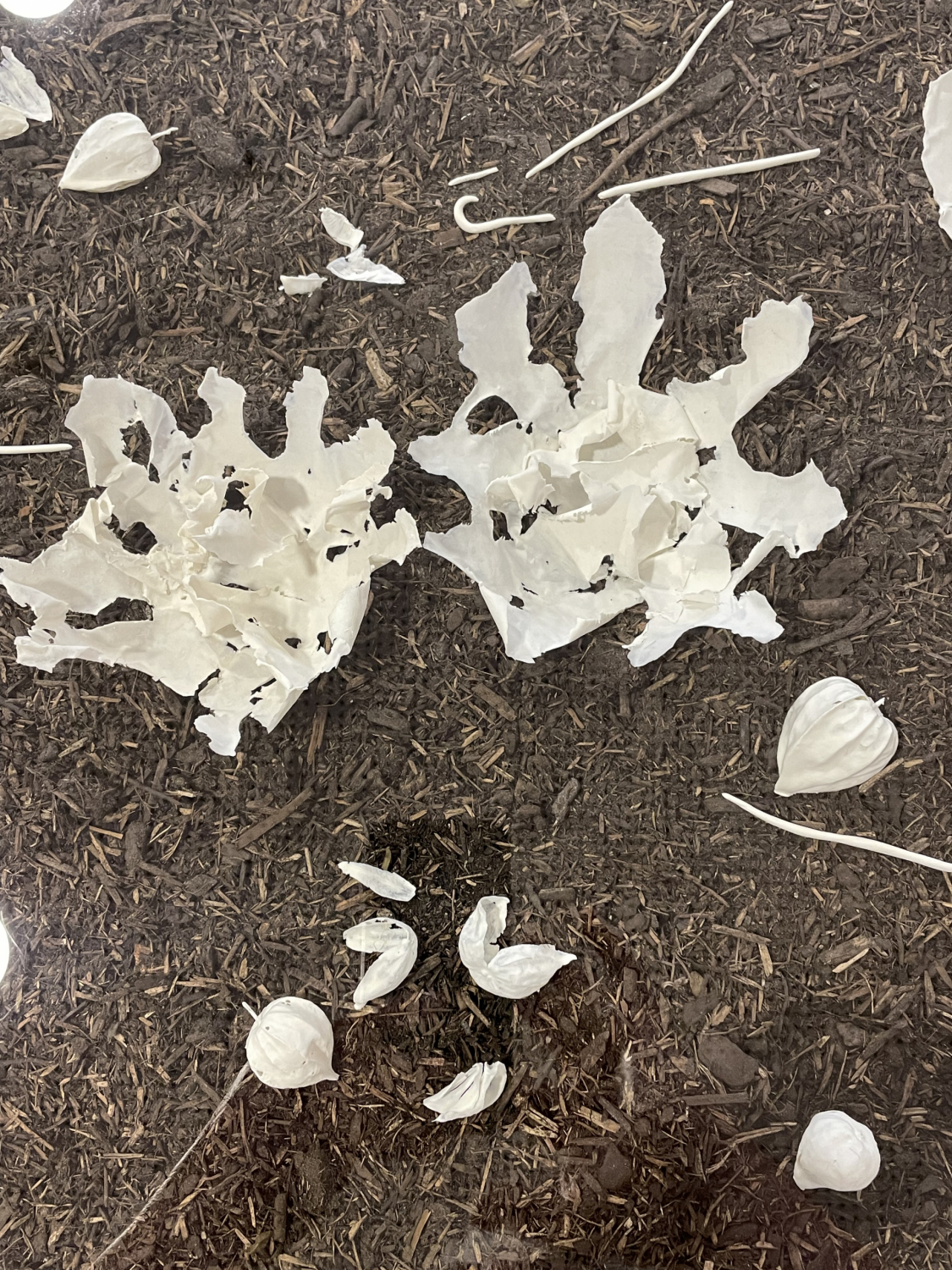

Der erste Teil der Ausstellung in der Magistrale Ebene 0 mußte leider abgehängt werden, weil einige Exponate mutwillig zerstört wurden. Dies ist eine Respektlosigkeit gegenüber der Künstlerin und der Schönheit – Zartheit ihrer Werke.

WEIL JEDER ATEMZUG EIN WUNDER IST…

DIE POESIE DES LEBENS BEIM ZUSAMMENTREFFEN DER GETRICKTEN ANATOMIE VON KATHARINA SABERNIG (WIEN) UND DANKESBRIEFEN VON TRANSPLANTIERTEN

Katharina Sabernig

wurde 1971 in Linz als Tochter des Architekten Jakob Sabernig

und der Modedesignerin Annemarie Sabernig geboren.

Nach der Matura (1989) folgte eine Lehre zur gewerblichen Massage und eine Shiatsu-

Ausbildung.

Die erste Chinareise führte sie 1995 in Kliniken traditioneller asiatischer Medizin.

Ein mehrwöchiger Aufenthalt in Lhasa 1997 bewog sie zum Studium der Humanmedizin,

das sie 2008 in Wien abschloss. Schon zu Beginn des Studiums war sie von den

anatomischen Wachsmodellen im Josephinum beeindruckt, dem medizinhistorischen

Museum der Universität.

Etwa zeitgleich wurde sie durch Gunther von Hagens „Körperwelten“ für ethischen

Fragen im Zusammenhang mit anatomischer Repräsentation sensibilisiert. Parallel dazu

studierte sie Ethnomedizin und schrieb ihre Diplomarbeit über die praktische

Anwendung der tibetischen Medizin in Amdo, aus dem das Buch „Kalte Kräuter und

Heiße Bäder“ hervorging.

Es folgte ein vom österreichischen Wissenschaftsfonds gefördertes Projekt zu den

Wandbildern im

Innenhof der medizinischen Fakultät des tibetischen Klosters Labrang (2010-2012, FWF

22965 G21). Die dabei identifizierten anatomischen Termini führten zu einem weiteren

Projekt zur tibetischen Anatomiegeschichte (2013-2017, FWF 26129 G21).

2017 wurde Sabernig über „Visualisierte Heilkunde“ in Medizinanthropologie promoviert.

Schon seit 2006 lehrt sie an verschiedenen akademischen Einrichtungen. Ihr

medizinhistorischer Hintergrund inspirierte sie zu ihren Arbeiten der „Gestrickten

Anatomie“,

die 2015 als Experiment begannen und 2020 im Zuge der Coronapandemie zu ersten

Veröffentlichungen in Tageszeitungen führten.

Ihre erste Ausstellung wurde 2022 in der Neuen Galerie des Joanneums in Graz

gezeigt.

Um die gestrickten Objekte in einer dynamischen Weise zu präsentieren,

produzierte sie zwei Kurzvideos zu immunologischen Themen.

Im Kooperation mit dem Zirkus des Wissens in Linz wurde ein „anatomisches Theater“

mit dem Titel „Wie sind wir gestrickt“ inszeniert, das am 13. April 2024 uraufgeführt

wurde und Kindern und junggebliebenen Erwachsenen mittels gestrickter Organe

anatomisches Wissen nahebringen will.

Persönliche Webseite: https://www.knitted-anatomy.at

Derzeitige Förderung: FWF PEEK Projekt „Gestrickte Körper Materialität“ (doi:

10.55776/AR705).